Was ist ein DORF?

In einem interdisziplinären Autorenkollektiv, das vom Direktor des Instituts für Agrarökonomie der Leipziger Universität, Prof. Dr.Gerhard Winkler und mir als Leiter des Forschungsbereichs Agrarsoziologie der Akademie für Gesellschaftswissenschaften geleitet wurde, wurde bei der arbeitsteiligen Arbeit an einem Manuskript über das Dorf in der DDR (das dann dem Beitritt zur Bundesrepublik zum Opfer fiel) um eine gemeinsame Definition des Dorfes gerungen. Weit verbreitet waren Meinungen, man könne aangesichts der Vielfalt von Dorftypen und individuellen Dorfformen nicht „das“ Dorf definieren. Nach längerer Diskussion einige sich das Kollektiv unterschiedlicher Dorfspezialisten auf folgende, von mir vorgeschlagene, ganz allgemeine, gemäß der aristotelischen Logik formulierte Definition.

Neben den vielfaltigen Unterschieden der Dorftypen und Dorfformen gibt es Merkmale, die jedem Dorf – im Unterschied zur Stadt – gemeinsam sind:

DORF – eine relativ kleine, überschaubare ländliche Siedlung und lokale Gemeinschaft der dort lebenden Menschen.

Im Unterschied zur Landstadt als ländlicher Siedlung ist die infrastrukturelle Ausstattung durch die relative Kleinheit begrenzt und daher ist die überörtliche Erreichbarkeit von großer Bedeutung für die Befriedigung von Bedürfnissen (Arbeit, Bildung, Versorgung).

Typisch ist die enge Verflechtung mit der Natur (Lebensweise, umgebende Flur).

Überschaubarkeit und Bebauungsweise fördern Kontaktdichte. Gemeinsamkeiten der lokalen Interessen fördern Gemeinschaftlichkeit und gegenseitige Hilfe.

Die lokale Identität ist geprägt durch Naturnähe, Gemeinschaftlichkeit, Sicherheit; Traditionen, Selbstorganisation, Eigenart der Ortsgestalt. Die auf gemeinsamen Interessen beruhende objektive Gemeinschaftlichkeit erfährt eine höhere Stufe durch selbstbestimmtes Engagement für nachhaltige und lebendige Entwicklung des Dorfes.

Um zu definieren, was ein Dorf ist, kann man nicht mit der – wie sich gezeigt hat, vergänglichen – kommunalen Verfasstheit anfangen, denn als ehemals kleine Gemeinden wurden viele Dörfer zu „Ortsteilen“ größerer Gemeinden und blieben doch als Dörfer erhalten.

Wichtiger ist, von dem Unterschied zur Stadt auszugehen; Städte und Dörfer sind die beiden Hauptformen menschlicher Siedlungen. Was sie als Siedlungen unterscheidet, ist ihre Größe, Ortsgestalt und Bebauungsweise sowie infrastrukturelle Ausstattung.

Ein Dorf ist eine relativ kleine ländliche Siedlung, deren Ortsgetalt eng mit der umgebenden Flurgestalt, der Natur verflochten ist. Die Bebauungsweise in der Regel ein- bis zweigeschossig, nach lokalen oder regionalen Traditionen ausgeführt, die jedem Dorf eine individuelle Note verleihen. Die lokale Identität der Dorfbewohner ist mehrheitlich durch diese Besonderheiten und durch sie geförderte soziale Überschaubarkeit und Kontaktdichte, durch gemeinsame lokale Interessen geprägte Gemeinschaft der Dorfbewohner gekennzeichnet.

Unabhängig von all dem kann ein Dorf kommunalpolitisch eine selbstständige Gemeinde oder ein sogenannter Ortsteil (müsste logisch eigentlich Gemeindeteil heißen) einer Gemeinde sein. Wie sich gezeigt hat, ist es unerlässlich, dass ein Dorf, das Teil einer größeren Gemeinde ist, als lokale Gemeinschaft ein gewisses Selbstbestimmungrecht behalten muss.

Dorf bleibt Dorf

Im Unterschied zu den verschiedenen Wahrsagungen über sterbende Dörfer, die dörfliche Lebensweise sich überlebt habe, und – wie ein Vertreter der Brandenburger Staatskanzlei vor einigen Jahren munkelte „nur die Deppen bleiben in den Dörfern übrig“ – hat die Praxis gezeigt, dass der Zuzug zu den Dörfern wieder zugenommen hat.

Das Leben im Dorf ist für viele Menschen eine echte Wahlalternative zu Leben in der Stadt, sei es zeitweilig, aus familiären Gründen z.B. wegen der Kinder, oder sei es für immer.

Die Anziehungskraft für die Dorfbewohner oder die Zuzügler besteht in den Besonderheiten des Dorfes und des Dorflebens. Daher ist der Erhalt der Besonderheiten eine Grundbedingung für das Überleben des Dorfes ebenso wie die Annäherung an die Lebensbedingungen in der Stadt. Dazu gehört – im Unterschied zu einer Politik des „Rückschrumpfens“ der Infrastruktur – so viel wie möglich im Dorf zu belassen oder zu entwickeln und so wenig wie nötig zu zentralisieren sowie eine optimale überörtliche Erreichbarkeit von Arbeit und Lebensbedingungen zu schaffen.

Dorf und Gemeinde

Jedes Dorf sollte – ob selbstständige Gemeinde oder Teil einer Gemeinde – eine relativ abgegrenzte Siedlung und lokale Gemeinschaft mit all ihren Besonderheiten bleiben und über seine Entwicklung selbst bestimmen können.

Jede Gemeinde, die als Gebietskörperschaft die Entscheidungsbefugnis in ihrem Gebiet besitzt, ist gut beraten, das Selbstbestimmungsrecht jedes ihrer Dörfer zu fördern und die Besonderheiten jedes Dorfes zu erhalten. Das gute Zusammenspiel von Gemeinde und Dorfgemeinschaften ist die Gewähr für starke Gemeinden und lebendige Dörfer.

Als vor einigen Jahren die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag in einer Gro0en Anfrage die Landesregierung bat zu definieren, was ein Dorf sei, antwortete die Regierung: Umgangssprachlich würden die Landgemeinden oft als Dörfer bezeichnet, daher sei ihre Definition von Dorf = die ländliche Gemeinde. Schon Jahre vorher hatte ein Sprecher der Staatskanzlei, als er de Ziele einer Gemeindegebietsreform erklären wollte, gesagt: „Wir machen vier Dörfer zu, damit das fünfte überleben kann“. Tatsächlich wurden durch diese Reform kleine Gemeinden zu Großgemeinden zusammengeschlossen oder Stadtgemeinden zugeordnet, sodass es statt 1.600 nur noch 400 Landgemeinden gab. Der verhängnisvolle Fehler bestand nicht nur in der Verwechslung der Begriffe „Gemeinde“ und „Dorf“, sondern ,das durch diese Reform die Masse der Dörfer vergewaltigt wurden, indem sie, wenn sie innerhalb von drei Jahren nicht in Großgemeinden eintraten, dazu gezwungen wurden; als früher selbstständige Gemeinden wurden sie nun zu „Ortsteilen“ von Großgemeinden oder Städten und durften nicht mehr über sich selbst bestimmen. Die Bezeichnung Dorf verschwand aus dem offiziellen Sprachgebrauch und selbst Dorfbewohner begannen, ihr Dorf als Ortsteil zu titulieren, wie es in ihnen die offizielle Adressenangabe vorschrieb.

Und was noch schlimmer war: Dörfer waren nicht mehr Gegenstand der offiziellen Politik, ja nicht einmal der Statistik, die Gemeinden wurden als unterste Ebene der Politik betrachtet.

Allerdings waren durch die Gemeindegebietsreform nicht vier Fünftel der Dörfer verschwunden, sondern existierten weiter: als relativ abgeschlossene ländliche Siedlungen, wie sie meist über Jahrhunderte gewachsen waren. Die Politik konnte zwar gewaltsam in die Kommunalstrukturen eingreifen, aber sie konnte nicht die historisch gewachsenen dörflichen Siedlungen beseitigen. Das wäre vielleicht technisch möglich gewesen, hätte aber bedeutet, die Wohnstätten der Dorfbewohner zu beseitigen, die oftmals ihr Eigentum waren. Und es hätte bedeutet, die Dorfbewohner zwangsumzusiedeln, die mehrheitlich an ihrem Dorf hingen und eine lokale Gemeinschaft bildeten, die sich dagegen gewehrt hätte.

Aussagen von Dorfbewohnern

über die Verbundenheit mit ihrem Dorf und die Besonderheiten, die diese Dorfverbundenheit prägen und die Attraktivität des Dorflebens für potenzielle Zuzügler ausmachen.

Die Daten sind Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von Brandenburger Dorfbewohnerinnen und -bewohnern – als Teil einer Kampagne in mehr als 30 Ländern in Vorbereitung des 2. Europäischen Ländlichen Parlaments 2015 in Schärding / Österreich - und basieren auf 40 Fragen und 250 auswertbaren Fragebogen sowie einer Befragung weiterer Dorfbewohner, in dr 4 offenen Fragen verbal zu beantworten waren, mit 50 auswertbaren Fragebogen. Die Befragung fand in drei Landkreisen und 25 Dörfern statt.

Quelle:

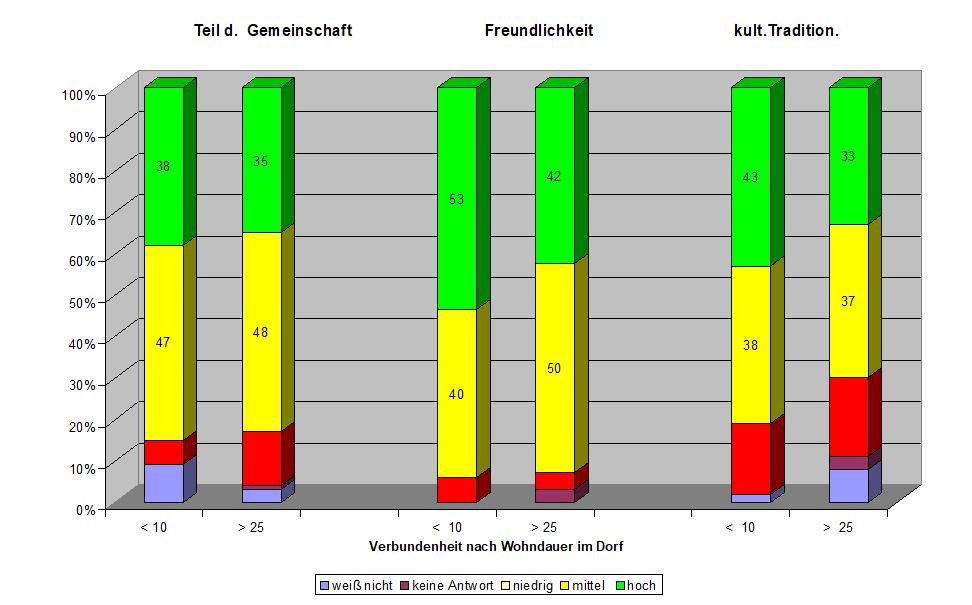

Dorfverbundenheit nach Wohndauer im Dorf

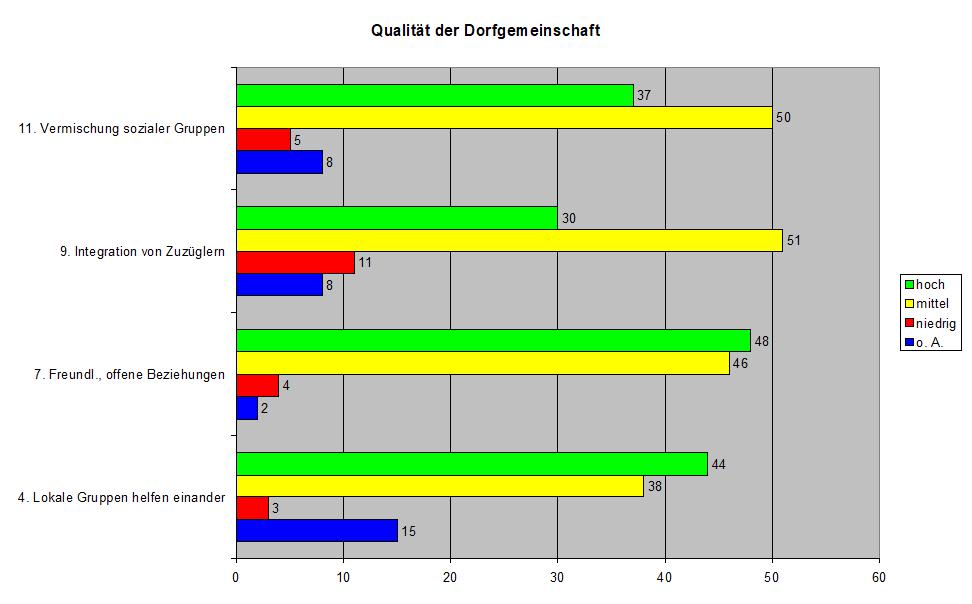

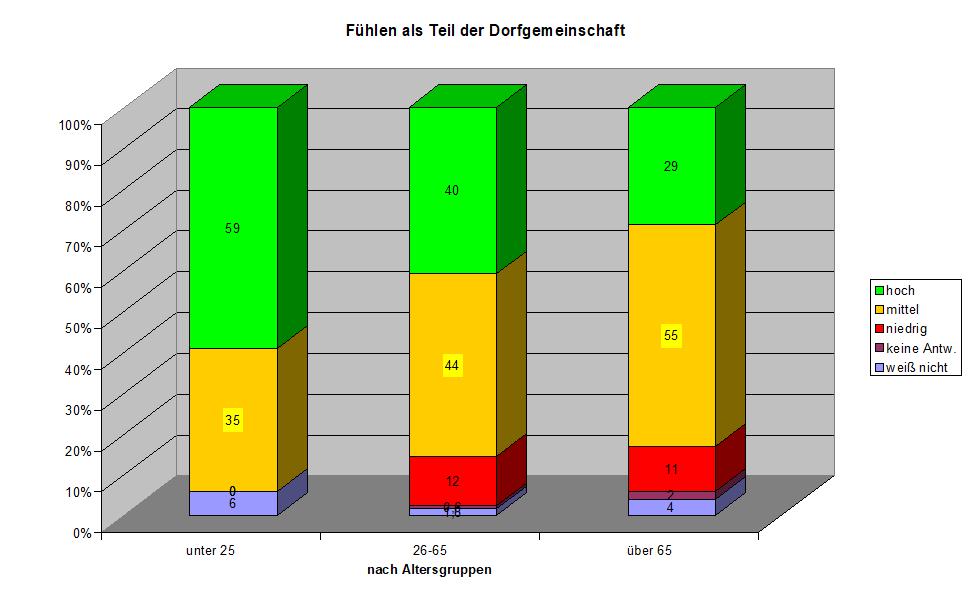

Eigenschaften der Dorfgemeinschaft als Faktoren der Dorfverbundenheit