6) Dorfbewegung Brandenburg und Parlament der DÃķrfer - GrÞndung, mein Anteil und eigene Erfahrungen

Dies ist nicht eine Geschichte der Entstehung

dieser Dorfbewegung, sondern eine Reflexion

meiner Erfahrungen und meines Anteils daran.

K.Krambach

K.Krambach

2. Von der Lokalen Agenda 21 zum Netzwerk lebendige DÃķrfer

3. Dorfbewegung Brandenburg und ihr Parlament der DÃķrfer

Von der âAG Dorfâ2004 zum Verein âDorfbewegung Brandenburgâ 2015

Die 2004 erfolgte GrÞndung der Arbeitsgruppe âDorfâ der Brandenburgischen Werkstatt Lokale Agenda 21 kann gewissermaÃen als âSaatlegungâ fÞr eine Dorfbewegung betrachtet werden, obwohl deren eigentliche Geburtsstunde

noch 10 Jahre auf sich warten lieÃ, weil Erfahrungen gesammelt und verschiedene WiderstÃĪnde Þberwunden werden mussten. Der tatsÃĪchliche Beginn dieser Dorfbewegung basierte auf dem eigens dafÞr 2015 gegrÞndeten Verein,

der die systematische, individuelle Gewinnung von Dorfgemeinschaften fÞr die Dorfbewegung zur prioritÃĪren Aufgabe machte und sich dabei schon auf einen kleinen Stamm aktiver MitgliedsdÃķrfer stÞtzen konnte.

Wie ich zur âDorfbewegungâ kam

1. Kennenlernen der europÃĪischen Dorfbewegung

Wie die Mehrheit ihrer Soziologen nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik arbeitslos geworden, grÞndete eine Gruppe von Soziologen und Kulturwissenschaftlern der in AuflÃķsung befindlichen Akademie fÞr Gesellschaftswissenschaften einen Verein namens âInstitut fÞr Sozialdatenanalyse e.Vâ (ISDA),

Der Ãkospeicher e.V. ist ein von Ãko-Dorfakteuren 1991 gegrÞndeter Verein, der seinen Sitz in einem umgebauten Getreidespeicher bekam.

um eine institutionelle Basis fÞr die WeiterfÞhrung ihrer Forschung zu haben. Mittels eines ABM-Projektes wurde mit einer reprÃĪsentativen Umfrage zur âTransformation der Sozialstruktur und LebensverhÃĪltnisseâ

begonnen.

[Dietmar Wittich (Hrsg.): Moment des Umbruchs â Sozialstruktur und LebensqualitÃĪt in Ostdeutschland. Berlin 1994]

Ich hatte im Institut fÞr Soziologie jener Akademie Þber 20 Jahre lang den Forschungsbereich Agrarsoziologie geleitet und gehÃķrte nun zu der Gruppe, die dieses Thema im lÃĪndlichen Raum analysierte.

In diesem Rahmen hatten wir die Gemeinde

Wulkow

fÞr eine totale Dorfanalyse ausgewÃĪhlt. Diese Gemeinde von damals 160 Einwohnern (heute 230 Ew.) hatte ein Konzept der

Ãķkologisch orientierten Dorfentwicklung

(3) Siehe ebenda Artikelseerie. âEin kleines Dorf auf groÃem FuÃâ

mit etlichen Projekten und neuen ArbeitsplÃĪtzen beschlossen und wurde dadurch zu einem Leuchtturm in der damals in den DÃķrfern weit verbreiteten Lethargie. Nachdem die Gemeinde und der âÃkospeicher e.V.â Wulkow

1994 den deutschen Umweltpreis verliehen bekam, war ich vom Verein gebeten worden zu helfen, das Konzept und einen FÃķrderantrag fÞr eine Umweltakademie auszuarbeiten. Und so wurde ich Mitglied dieses Vereins und ein

Gast-Wulkower.

1997 wurde Wulkow Mitglied eines âEuropÃĪischen Netzwerkes fÞr Erfahrungen mit nachhaltiger Entwicklungâ (heute: âFORUM SYNERGIESâ), zu

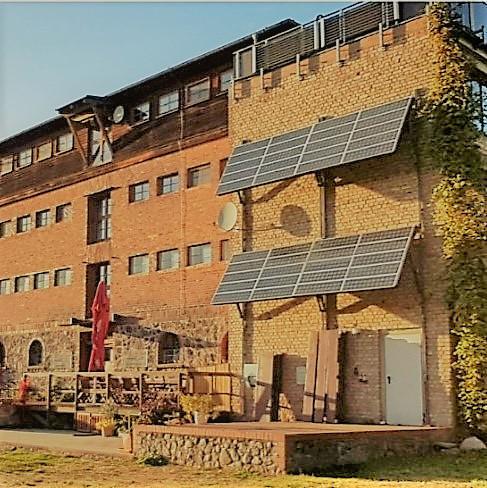

Dieses Poster der Wanderausstellung habe ich fÞr Wulkow entworfen und dabei eine Definition nachhaltiger Dorfentwicklung vorgeschlagen.

2001 wurde ich zu einem der Ko-PrÃĪsidenten gewÃĪhlt und war 1 Â― Jahre amtierender PrÃĪsident. Im Vorstand waren ReprÃĪsentanten mehrerer Dorfbewegungen, darunter Vanessa Halhead, eine schottische Soziologin, die an einer Studie Þber die europÃĪischen Dorfbewegungen arbeitete, die ich spÃĪter ins Deutsche Þbersetzte und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2005 verÃķffentlichte.

|

|

|

PREPARE: EuropÃĪisches Netzwerk, ursprÞnglich gegrÞndet, um EU-KandidatenlÃĪnder mit der EU-Politik fÞr den lÃĪndlichen Raum vertraut zu machen

2003 traf ich in Bratislava anlÃĪsslich eines Treffens des Netzwerkes

PREPARE den MitbegrÞnder und seit 20 Jahren Vorsitzenden der finnischen Dorfbewegung, Eeroo Usitalo, der mich wiedererkannte, weil er 1980 SekretÃĪr einer Arbeitsgruppe eines europÃĪischen Kongresses der

Agrarsoziologen, zu deren Chairman mich die Veranstalter berufen hatten.

So konnten wir unsere Kooperation nach 20 Jahren fortsetzen, denn damals hatte ich zum ersten Mal von einer Dorfbewegung gehÃķrt und nun wurden mir

20jÃĪhrige Erfahrungen dieser ersten Dorfbewegung in Europa Þbermittelt. Das half mir, 2004 die Studie

âNationale Dorfbewegungen und LÃĪndliche Parlamenteâ

zu verÃķffentlichen, meines Wissens die erste grÃķÃere deutschsprachige Publikation zu diesem Thema.

Von der Lokalen Agenda 21 zum Konzept lebendige DÃķrfer

1999 wurde die Brandenburgische Werkstatt Lokale Agenda 21 gegrÞndet. 1992 hatte die UNO die âAGENDA 21â verabschiedet, ein globales Programm fÞr Nachhaltigkeit. Darin wurden die Kommunen der UnterzeichnerlÃĪnder aufgefordert, auf ihrer Ebene ein an Nachhaltigkeit orientiertes Handlungsprogramm

Vom Ãkospeicher e.V. Wulkow als Vertreter in die Brandenburgische Werkstatt Lokale Agenda 21 delegiert, befasste ich mich vor allem mit den Besonderheiten der Lokalen Agenda von DÃķrfern und verÃķffentlichte dazu die Studie LÃĪndlicher Raum, nachhaltige Dorfentwicklung rund Lokale Agenda 21.

Zusammen mit einer Studentin unterstÞtzten wir auf der Grundlage einer StÃĪrken-SchwÃĪchen-Analyse eine Arbeitsgruppe der Gemeindevertretung Wulkows bei der Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 âWulkow 21â.

(SchlieÃlich gelangte ich auf Grundlage vielfÃĪltiger Erfahrungen und misslungener Versuche zu der Erkenntnis, dass die Lokale Agenda 21 fÞr DÃķrfer doch ziemlich ungeeignet sei. Zu den GrÞnden dafÞr zÃĪhlten,

Diese Erfahrungen und die gewonnen Erkenntnisse Þber Dorfbewegungen waren fÞr mich der AnstoÃ, der Frage nachzugehen, ob eine Dorfbewegung auch fÞr die DÃķrfer in Deutschland von Nutzen sein kÃķnnte.

Vanessa Halhead fÞr das LEADER-Organ 2004 den Artikel âDie Kraft kleiner DÃķrferâ, in dem sie beschrieb, was eine Dorfbewegung ist, und in einem Diskussionsbeitrag dazu fragte Kurt Krmbach: Ist dieses Modell fÞr Deutschland von Interesse? wulkow21.jpg

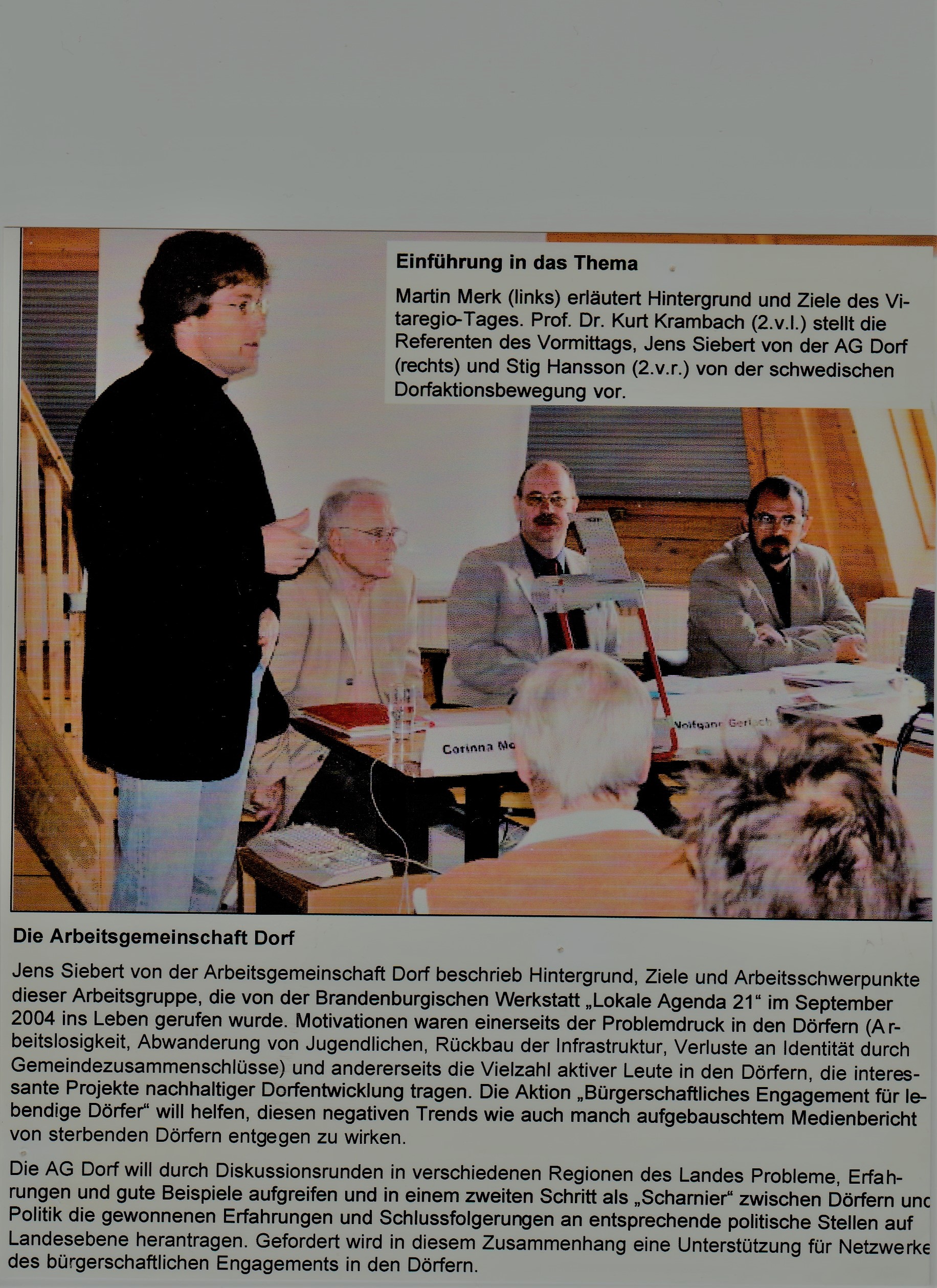

Daher schlug ich 2004 der Brandenburgischen Werkstatt vor, eine Arbeitsgruppe âDorfâ (AG Dorf) zu bilden, die nach geeigneten Wegen fÞr die nachhaltige Entwicklung von DÃķrfern suchen und dafÞr u.a. die Erfahrungen der europÃĪischen Dorfbewegungen studieren sollte, die ich im Rahmen von FORUM SYNERGIES kennengelernt hatte. Als vorlÃĪufiger Leiter der Gruppe, deren Leitung ich aus AltersgrÞnden 2005 an Jens Siebert (LASA Brandenburg) Þbergab, legte ich eine PrÃĪzisierung des Konzepts ânachhaltiger Dorfentwicklungâ vor, indem der Begriff der Nachhaltigkeit in Bezug auf DÃķrfer in âLebendigkeitâ und âLebensfÃĪhigkeitâ aufgelÃķst wurde. Daraus wurde ein Aktionsprogamm fÞr lebendige und zukunftsfÃĪhige DÃķrfer abgeleitet.

âLebendige DÃķrferâ wurde in der Folge zu einem gÃĪngigen Begriff und fand auch Eingang in die Politik.

Als Kern dieser Lebendigkeit wurde definiert, dass die Dorfbewohner die Geschicke ihres Dorfes in die eigenen HÃĪnde nehmen. (Das passte auch gut als Gegenbegriff zu der damals oft geÃĪuÃerten BefÞrchtung vor bzw. Spekulationen Þber âsterbendeâ DÃķrfer.) Das fÞhrte u.a. zu der NamensÃĪnderung der AG Dorf in AG Lebendige DÃķrfer (ebenso lehnte sich der Name des spÃĪter gegrÞndeten Netzwerks Lebendige DÃķrfer daran an. Unter diesem Namen wurde es 2009 in die EuropÃĪische Allianz der Dorfbewegungen (European Rural Community Alliance; ERCA) aufgenommen, noch ehe es sich als Dorfbewegung konstituiert hatte.

Unter LebensfÃĪhigkeit wurde verstanden, dass die Grundelemente, die ein Dorf ausmachen, auch in Zukunft erhalten und reproduziert werden kÃķnnen. Dazu gehÃķren die Bausubstanz, spezielle Architektur und eigentÞmliche Ortsgestalt in ihrer spezifischen Verflechtung mit der Natur ebenso wie die lokale Wirtschafts- und Infrastruktur und Verkehrsanbindung, die kulturellen Traditionen und Eigenheiten sowie die dorftypische Gemeinschaftlichkeit. Auch der Ãķkologische Wandel einschlieÃlich des Klima- und Energiewandels wie auch der aktive Umgang mit dem demografischen Wandel und die Integration von ZuzÞglern gehÃķren dazu.

Die erste Ãķffentliche Aktion fÞr lebendige DÃķrfer war eine gemeinsame Veranstaltung 2005 der AG Dorf mit dem Ãkospeicher e.V. in Wulkow

(Foto Einladung) im Rahmen des

Die erste Ãķffentliche Aktion fÞr lebendige DÃķrfer war eine gemeinsame Veranstaltung 2005 der AG Dorf mit dem Ãkospeicher e.V. in Wulkow

(Foto Einladung) im Rahmen des

Seit 1992 veranstaltet der Ãkospeicher e.V. Wulkow jÃĪhrlich diesen Tag mit

aktuellen Themen fÞr DÃķrfer und Region (gewissermaÃen eine Vorwegnahme der Aufgabe eines regionalen DÃķrfernetzes)

traditionell jÃĪhrlichen Vitaregio-Tages, auf der sich die AG unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden, Jens Siebert,

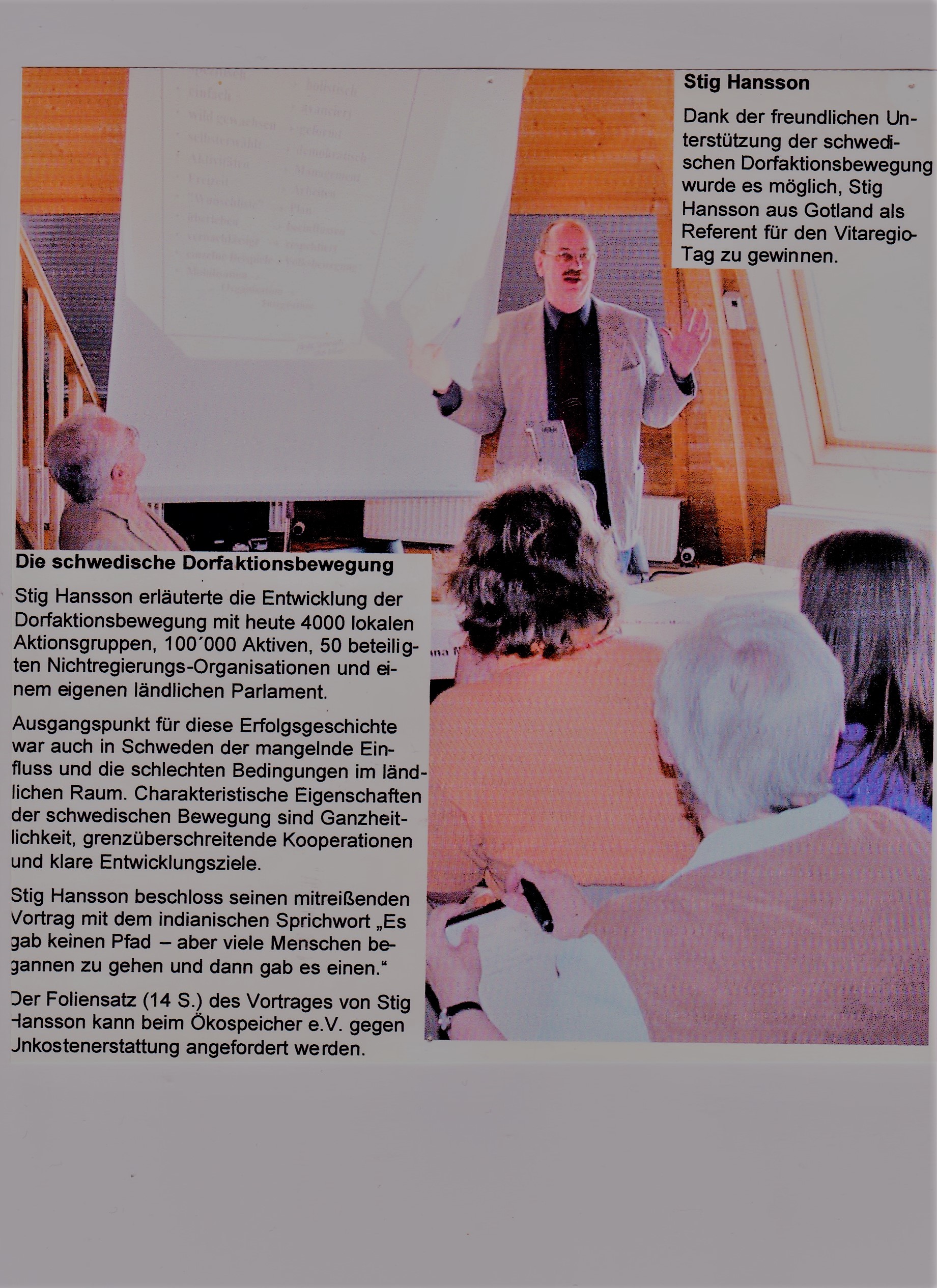

vorstellte und zu der ein Vorstandsmitglied der schwedischen Dorfbewegung1, Stig Hannson,

eingeladen war, der als Hauptreferent Erfahrungen der schwedischen Dorfbewegung

vortrug, die spÃĪter in deutscher Ãbersetzung als Manuskriptdruck

verÃķffentlicht wurden.

Als Reaktion auf die Einladung des schwedischen Vorstandsmitgliedes wurde 2006 eine Brandenburger Delegation von acht Personen zur Teilnahme am Schwedischen LÃĪndlichen Parlament in Boras eingeladen.

Die schwedische Dorfbewegung und ihr Hauptmanager, Staffan Bond, haben viel dafÞr getan, das Entstehen von Dorfbewegungen in anderen LÃĪndern zu

unterstÞtzen. K. Krambach war seit 1996 Vertreter Wulkows in dem europÃĪischen Netzwerk âErfahrungen mit nachhaltiger Entwicklungâ

(spÃĪter âFORUM SYNERGIESâ) geworden und mit ihm an einem schwedischen > LÃĪndlichen Parlament teilgenommen. Er konnte mit Staffan Bond vereinbaren,

dass ein schwedisches Vorstandsmitglied als Referent die schwedischen Erfahrungen in Wulkow prÃĪsentieren wÞrde und der schwedische Vorstand die Reisekosten

tragen wÞrde. GleichermaÃen wurde die kostenlose Teilnahme einer Brandenburger Delegation am nÃĪchsten schwedischen LÃĪndlichen Parlament (2006 in Boras)

vereinbart.

Als vordringliche Lehre aus den dort gewonnenen Erfahrungen wurde beschlossen, einen Verein zur Entwicklung einer Dorfbewegung zu grÞnden

(Brandenburg 21), der allerdings neben der AG lebendige DÃķrfer zwei weitere Abteilungen Tag

der Regionen und Werkstatt Lokale Agenda 21 umfassen sollte

Der Einwand von mir und einem weiteren Mitglied der AG Dorf, dass es gÞnstiger sei, einen Verein nur fÞr die Entwicklung einer Dorfbewegung zu grÞnden, wurde Þberstimmt.

Um sich und die Idee einer Dorfbewegung bekannt zu machen, beschloss der Verein als ersten Schritt die Veranstaltung einer landesweiten Konferenz in der Landeshauptstadt mit dem Titel âBÞrgerschaftliches Engagement fÞr lebendige DÃķrferâ, auf der zum ersten Mal Ãķffentlich das Anliegen einer Brandenburger Dorfbewegung prÃĪsentiert wurde. Erstmalig tauchten auch Argumente gegen eine Dorfbewegung auf, die in der Folgezeit immer wieder zu hÃķren waren. Typisch fÞr die damalige Zeit waren verdeckte Argumentationen gegen eine Dorfbewegung. Ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums zum Beispiel zÃĪhlte auf, was der Staat doch alles fÞr angeblich eine erfolgreiche FÃķrderung der DÃķrfer getan hatte und dass noch viel geplant sei. Damit implizierte er, wie jeder

spÞrte, dass eine Dorfbewegung nicht notwendig sei. Von kommunalpolitischer Seite wurde behauptet, man benÃķtige âkeine neuen Strukturenâ, ein hÃĪufig

wiederkehrendes Argument, das in Widerspruch zu der angeblich erwÞnschten StÃĪrkung der Zivilgesellschaft steht. Noch 2016, als die Dorfbewegung bereits

auf der Erfolgsspur war und eine Enquetekommission des Brandenburger Landtages die FÃķrderung eines von der Dorfbewegung vorgeschlagenen

zivilgesellschaftlichen Parlaments der DÃķrfer empfahl, stimmte der Vertreter des StÃĪdte- und Gemeindetages dagegen. Manche Kommunalpolitiker

hatten wohl den unbegrÞndeten Verdacht, eine Dorfbewegung kÃķnne zu einer Art Konkurrenz der kommunalen Selbstverwaltung werden.

spÞrte, dass eine Dorfbewegung nicht notwendig sei. Von kommunalpolitischer Seite wurde behauptet, man benÃķtige âkeine neuen Strukturenâ, ein hÃĪufig

wiederkehrendes Argument, das in Widerspruch zu der angeblich erwÞnschten StÃĪrkung der Zivilgesellschaft steht. Noch 2016, als die Dorfbewegung bereits

auf der Erfolgsspur war und eine Enquetekommission des Brandenburger Landtages die FÃķrderung eines von der Dorfbewegung vorgeschlagenen

zivilgesellschaftlichen Parlaments der DÃķrfer empfahl, stimmte der Vertreter des StÃĪdte- und Gemeindetages dagegen. Manche Kommunalpolitiker

hatten wohl den unbegrÞndeten Verdacht, eine Dorfbewegung kÃķnne zu einer Art Konkurrenz der kommunalen Selbstverwaltung werden.

In einer Beratung mit Silke StÃķber, die inzwischen von Jens Siebert die Leitung der AG Lebendige DÃķrfer Þbernommen hatte, welche Schlussfolgerungen der Konferenz vorgeschlagen werden sollten, empfahl ich â durch Erfahrungen der finnischen Dorfbewegung angeregt â einen âTag der DÃķrferâ als Beginn einer jÃĪhrlichen Tradition vorzubereiten

Nach dem Modell der LÃĪndlichen Parlamente sollte er eine eintÃĪgige Kleinform dessen sein, die zum Erfahrungsaustausch erfahrener Dorfvertreter und ihrer Begegnung mit Landespolitikern dienen kÃķnnte und spÃĪter zu einem Parlament der DÃķrfer ausgeweitet werden kÃķnnte

Die AG Lebendige DÃķrfer und der ganze Brandenburg 21 bereiteten den ersten Tag der DÃķrfer vor.

2007 fand der erste Tag der DÃķrfer des Landes Brandenburg in Frauendorf stattstatt. Als thematischen Schwerpunkt war âLokale Ãkonomieâ gewÃĪhlt worden, weil angesichts der Folgen der âTransformationen der DDR in die Bundesrepublik die Arbeitslosen in den DÃķrfern zur grÃķÃten sozialen Gruppe geworden waren, was vorher die in der Landwirtschaft TÃĪtigen waren. Demzufolge war die Frage nach Alternativen einer lÃĪndlichen Ãkonomie (mit mehr nicht-landwirtschaftlichen ArbeitsplÃĪtzen) akut geworden. Silke StÃķber hatte der AG Lebendige DÃķrfer angetragen, mit einer Gruppe von Studenten Untersuchungen âlebendigerâ DÃķrfer zu organisieren. Sie hat damit der Entwicklung lebendiger DÃķrfer einen groÃen Dienst erwiesen und schuf damit ein Beispiel, wie mit wissenschaftlichen Methoden neue Erkenntnisse fÞr die praktische Dorfentwicklung gewonnen werden kÃķnnen.

Silke StÃķber verallgemeinerte spÃĪter die gewonnenen Erkenntnisse in einer Dissertation mit dem Titel âZwischen Landflucht und Lebens(t)raum â Wege zu lebendigen DÃķrfern in Brandenburgâ, erschienen bei Margraf Publishers

Die Ergebnisse wurden auf fÞnf Postern dargestellt und von erfahrenen Vertretern der fÞnf untersuchten âlebendigenâ DÃķrfer, darunter Wulkow, auf dem ersten Tag der DÃķrfer 2007 in Frauendorf prÃĪsentiert. Siehe Studie von Silke StÃķber mit Kommentar v. Kurt Krambach. FÞr die kÞnftige Entwicklung der Brandenburger Dorfbewegung und des Parlaments der DÃķrfer ist es unabdingbar, ein richtiges VerhÃĪltnis von âEvent (Ereignis) und Prozessâ â von Bewegung der DÃķrfer und FÃķrderung ihrer Selbstorganisation einerseits und dem Tag der DÃķrfer sowie dem Parlament der DÃķrfer andererseits â zu beachten.

In einem Vorschlag an den Verein Brandenburg 21 wurde beantragt, die Veranstaltung des Tages der DÃķrfer dem Verein Dorfbewegung zu Þberlassen, um ihn im jÃĪhrlichen Wechsel mit dem kÞnftigen Parlament der DÃķrfer evtl. als parallele Veranstaltungen der regionalen DÃķrfernetze zu gestalten. (Link zum Antrag)

In den folgenden Jahren fanden jÃĪhrliche Tage der DÃķrfer statt, jeweils in einer anderen Region des Landes Brandenburg und mit jeweils anderen Themen, die fÞr den Erfahrungsaustausch der DÃķrfer von Bedeutung waren. Der Verein Brandenburg 21 betrachtete den Tag der DÃķrfer als eine Aufgabe des ganzen Vereins und machte sich verdient um die KontinuitÃĪt des Stattfindens. In der Folgezeit entstand jedoch ein Widerspruch, der teilweise durch begrenzte ArbeitskrÃĪfte und Zeit verursacht war, der jedoch typisch zu sein scheint fÞr Vorhaben dieser Art. Es ist der Widerspruch zwischen âEreignis (Event) und Prozessâ. Was geschieht zwischen den sich wiederholenden Ereignissen? Die jeweilige Vorbereitung des nÃĪchsten? Ist das Ereignis Zweck oder Mittel zum Zweck? Aus der Sicht von Dorfbewegungen und ihren Erfahrungen ist der Prozess — die Selbstbewegung der DÃķrfer, die Entfaltung ihrer Lebendigkeit und ZukunftsfÃĪhigkeit sowie die AktivitÃĪt der Organe der Dorfbewegung zur StÃĪrkung und Entwicklung der DÃķrfer â also der Prozess der Entwicklung der DÃķrfer, ihrer Vernetzung, der FÃķrderung ihrer Selbstorganisation und des Erfahrungsaustausches der hauptsÃĪchliche Zweck und solche Ereignisse, wie die âlÃĪndlichen Paramenteâ oder der âTag der DÃķrferâ sind âMittel zum Zweckâ — HÃķhepunkte des Prozesses.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass das nicht immer und Þberall so gesehen wird. Periodische Events kÃķnnen sich verselbststÃĪndigen, zum Zweck werden. Ursachen dafÞr kÃķnnen unklare Vorstellungen Þber das Ziel der

Bewegung und der Events sein oder â wie die Erfahrungen in Brandenburg zeigten — dass die Begrenztheit der Mittel und KrÃĪfte dazu fÞhrt, sich auf die Events zu konzentrieren, weil sich gezeigt hat, dass die

Gewinnung von DÃķrfern fÞr die Dorfbewegung und die âArbeit mit den DÃķrfernâ, die Organisation von Erfahrungsaustauschen und anderen FÃķrderaktionen und DÃķrfern weitaus mehr Kraft und Zeit erfordert als ein Tag der

DÃķrfer. Schon 2007 war im Rahmen des Aktionsprogramms der AG Dorf die FÃķrderung der Selbstorganisation der DÃķrfer von mir in den Vordergrund gerÞckt worden. 2008 hatte ich im Auftrag des Vereins Brandenburg 21

eine Studie zur Rolle des Netzwerkes lebendige DÃķrfer fÞr die Entwicklung der Dorfbewegung geschrieben. Auch die Rolle der regionalen Vernetzung fÞr den Erfahrungsaustauch und die StÃĪrkung der Selbstorganisation

wurden darin begrÞndet.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass das nicht immer und Þberall so gesehen wird. Periodische Events kÃķnnen sich verselbststÃĪndigen, zum Zweck werden. Ursachen dafÞr kÃķnnen unklare Vorstellungen Þber das Ziel der

Bewegung und der Events sein oder â wie die Erfahrungen in Brandenburg zeigten — dass die Begrenztheit der Mittel und KrÃĪfte dazu fÞhrt, sich auf die Events zu konzentrieren, weil sich gezeigt hat, dass die

Gewinnung von DÃķrfern fÞr die Dorfbewegung und die âArbeit mit den DÃķrfernâ, die Organisation von Erfahrungsaustauschen und anderen FÃķrderaktionen und DÃķrfern weitaus mehr Kraft und Zeit erfordert als ein Tag der

DÃķrfer. Schon 2007 war im Rahmen des Aktionsprogramms der AG Dorf die FÃķrderung der Selbstorganisation der DÃķrfer von mir in den Vordergrund gerÞckt worden. 2008 hatte ich im Auftrag des Vereins Brandenburg 21

eine Studie zur Rolle des Netzwerkes lebendige DÃķrfer fÞr die Entwicklung der Dorfbewegung geschrieben. Auch die Rolle der regionalen Vernetzung fÞr den Erfahrungsaustauch und die StÃĪrkung der Selbstorganisation

wurden darin begrÞndet.

Hemmend erwies sich auch eine von manchen Akteuren vertretene Meinung, dass die Gewinnung von DÃķrfern hauptsÃĪchlich durch Aufrufe und Ereignisse erfolgen kÃķnne und die DÃķrfer âvon alleinâ zur Dorfbewegung stoÃen wÞrden.

3. Dorfbewegung Brandenburg und ihr Parlament der DÃķrfer

Der Doppelname (âVerein Dorfbewegung Brandenburg e.V. â Netzwerk lebendige DÃķrferâ) sollte verdeutlichen, dass Dorfbewegung und Netzwerk nunmehr faktisch identisch sind. Ãberdies hatten wir in den letzten Jahren bei der

Gewinnung von Dorfgemeinschaften, als Mitglied von ERCA und Delegation zum 1.ERP unter dem Namen Netzwerk lebendige DÃķrfer agiert,

2014 entschloss sich eine Gruppe von Akteuren der AG Lebendige DÃķrfer, einen eigenen Verein zur Entwicklung der Dorfbewegung auÃerhalb des Vereins Brandenburg 21 zu grÞnden und damit auch das

Netzwerk Lebendige DÃķrfer in der Dorfbewegung aufzulÃķsen in: âVerein Dorfbewegung Brandenburg e.V. â Netzwerk lebendige DÃķrferâ

Der Verein Dorfbewegung hat sich nach seiner GrÞndung 2014 zunÃĪchst die massenhafte, individuelle Gewinnung von DÃķrfern zur Aufgabe mit hÃķchster PrioritÃĪt erklÃĪrt, um die Dorfbewegung bald stark zu machen. Um der eigentlichen Kernaufgabe einer Dorfbewegung â FÃķrderung der Selbstorganisation der DÃķrfer â nachzukommen, orientierte sich der Verein daran, wie schon in der Studie von 2008 von mir begrÞndet, dass die FÃķrderung von Selbstorganisation zweckmÃĪÃig durch die DÃķrfer selbst, durch ihren Erfahrungsaustausch, die regionale Vernetzung von DÃķrfern geschehen wÞrde. Deshalb wurde der Aufbau und die FÃķrderung regionaler und sich selbst organisierender DÃķrfernetze als eine zweite Aufgabe des Vereins zur Entwicklung der Dorfbewegung gestellt. Dabei musste immer wieder vor strukturellem Aktionismus gewarnt werden, der in zweierlei Hinsicht die Gefahr barg, die Einrichtung neuer Strukturen als Selbstzweck zu betrachten. Erstens sollte der Verein selbst zwar als Initiator der Dorfbewegung agieren, die Bewegung selbst manifestierte sich aber auÃerhalb des Vereins in den regionalen DÃķrfernetzen. Zweitens sollten die regionalen Netze relativ selbststÃĪndig mittels ihrer DÃķrfer funktionieren, aber als Teil einer Brandenburger Dorfbewegung, der sich die Dorfgemeinschaften zugehÃķrig erklÃĪrt hatten.

Im Rahmen der auszuarbeitenden Strategie und Zielstellung musste auch das VerhÃĪltnis dieses Vereins zur Dorfbewegung definiert werden. Dass dies nicht von Anfang an eindeutig erfolgte, wurde eine Ursache spÃĪterer Konflikte einiger Mitglieder hinsichtlich Verantwortung und BedÞrfnis. Manche verstanden nur schwer, dass der Verein â wie allgemein Þblich â nicht vorrangig den Interessen und BedÞrfnisse der Mitglieder dienen sollte, wie z.B. ein Anglerverein, sondern der gemeinsamen Verantwortung fÞr eine Sache auÃerhalb des Vereins â fÞr die Entwicklung der Dorfbewegung! Denn auf der anderen Seite war geklÃĪrt worden, dass die Dorfgemeinschaften nicht Mitglieder der Dorfbewegung werden, indem sie dem Verein beitreten (also durch einen juristischen Akt), sondern durch eine ZugehÃķrigkeitserklÃĪrung zur Dorfbewegung und die Benennung eines namentlichen Vertreters.

Mitglieder der Dorfbewegung sind Dorfgemeinschaften, Mitglieder des Vereins Dorfbewegung sind Akteure, die das gemeinsame Interesse an der Dorfbewegung verbindet. Somit bildet der Verein in der Entstehungsphase der Dorfbewegung eine Art Koordinator dieses Prozesses, wÃĪhrend spÃĪter, vermutlich im Zusammenhang mit den Parlamenten der DÃķrfer, die Dorfbewegung sicherlich eigene Leitungsstrukturen hervorbringen wird.

Website

Dazu gehÃķren die bereits erwÃĪhnten Dorfanalysen und daraus abgeleitete Darstellungen guter Erfahrungen in einer Wanderausstellung. Neben meinen zahlreichen Publikationen und BeitrÃĪgen auf Konferenzen, Tagungen usw. gehÃķren dazu die frÞhzeitige Einrichtung einer Website (www.lebendige-doerfer.de) und von Inforbriefen, Auftritte, Poster-Darstellung und Handreichungen auf der Internationalen GrÞnen Woche in Berlin und nicht zuletzt Kooperationsbeziehungen zu den zentralen LEADER-Strukturen und dem Brandenburger Forum LÃĪndlicher Raum. Der 2001 von mir gegrÞndete GesprÃĪchskreis LÃĪndlicher Raum der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) in Berlin hat sich durch entsprechende Veranstaltungen mehrfach um die Dorfbewegung verdient gemacht. Dazu zÃĪhlt auch die gemeinsam von ERCA und RLS veranstaltete Reader>Internationale Dorfkonferenz 2011 in Berlin. (Siehe Internationale Dorfkonferenz 2011)

|

|

Von herausragender Bedeutung fÞr die Gewinnung von Erfahrungen und Erkenntnissen und die Mitarbeit in der europÃĪischen Dorfbewegung (ERCA) war die Teilnahme an LÃĪndlichen Parlamenten in Schweden, Estland und den Niederlanden. Eine neue QualitÃĪt erhielt dies durch die

Dazu gehÃķrte, dass aus den gemeinsamen Untersuchungen Forderungen und VorschlÃĪge abgeleitet wurden, die als âStimme der DÃķrferâ an die Ãffentlichkeit traten â ein Begriff, den wir gern in unser Vokabular aufnahmen. GleichermaÃen betraf das, was als das wesentlich Neue der LÃĪndlichen Parlamente, auch des EuropÃĪischen, bezeichnet wurde: âdie Begegnung von Dorfakteuren und Politikern auf AugenhÃķheâ.

Nicht zuletzt waren die Ergebnisse der EuropÃĪischen LÃĪndlichen Parlamente von nicht geringer Ãberzeugungskraft bei der Gewinnung von Dorfgemeinschaften fÞr die Dorfbewegung, indem sie anschaulich zeigten, wie Probleme der DÃķrfer aufgegriffen, als deren kollektive Stimme deklariert, daraus politische Forderungen abgeleitet und den staatlichen Organen prÃĪsentiert werden konnten. Dazu gehÃķrte das Problem des Verlustes der Selbstbestimmung, wie sie die Masse der DÃķrfer Brandenburgs dank der 2003 abgeschlossenen Kommunalen Gebietsreform erlitten hatten.

DarÞber hatte ich in einer Arbeitsgruppe des 1. ERP zur lokalen Demokratie referiert, wonach Teilnehmer aus acht weiteren LÃĪndern das Interesse bekundeten, das Thema gemeinsam international weiter zu bearbeiten. Und wÃĪhrend der fÞnfstÞndigen Diskussion des zu beschlieÃenden âManifestsâ im Abschlussplenum wurde ein Vorschlag von mir aufgegriffen, der zu einer Forderung an die Regierungen formuliert wurde âdas Selbstbestimmungsrecht der DÃķrfer zu achten!â

|

|

Die GrÞndung und die Ergebnisse des EuropÃĪischen LÃĪndlichen Parlaments halfen vermutlich auch zu einem Durchbruch hinsichtlich der Akzeptanz einer Dorfbewegung und eines Parlaments der DÃķrfer bei den Brandenburger staatlichen Organen. Der junge Verein Dorfbewegung wurde zweimal zu Diskussionen einer Enquetekommission des Brandenburger Landtages eingeladen. Einmal, als es wie weiter oben geschildert, um die lokale Demokratie ging, wo die Kommission ebenso wie wir u.a. das Problem der Selbstbestimmung der DÃķrfer aufgegriffen hatte und sich zeigte, dass sowohl gemeinsame als auch sich ergÃĪnzende Schlussfolgerungen mÃķglich sind. Die Kommission beriet mehr solcher Konsequenzen, die die HandlungsfÃĪhigkeit kommunaler Organe (OrtsbeirÃĪte) betrafen, wÃĪhrend unsere Konsequenzen mehr zivilgesellschaftliche Aspekte und MÃķglichkeiten der Selbstbestimmung betrafen, wie z. B. ZukunftswerkstÃĪtten, Rolle von Vereinen, Tradition der Dorfversammlung. Ich hatte meine PrÃĪsentation zur Rolle der Dorfbewegung fÞr die StÃĪrkung der lokalen Demokratie mit einem Appell an die Politik beendet, sich mit uns auf das Abenteuer des ersten Brandenburger Parlaments der DÃķrfer und der Begegnung von Dorfakteuren und Politikern auf AugenhÃķhe einzulassen. Und die Enquetekommission hat mit Erfolg der Landesregierung empfohlen, das Parlament der DÃķrfer zu fÃķrdern-

Das 1. EuropÃĪische LÃĪndliche Parlament 2013 hatte als eine Zielorientierung empfohlen, in den kommenden vier Jahren in allen LÃĪndern die GrÞndung von LÃĪndlichen Parlamenten anzustreben. Dem entsprechend wurde dem Vorstand des Vereins Dorfbewegung Brandenburg ein Plan vorgeschlagen, nach dem hier dieses Ziel in drei Etappen erreicht werden sollte, in denen zugleich die massenhafte Gewinnung von DÃķrfern fÞr die Dorfbewegung versucht werden sollte.

FÞr die erste Etappe wurde der Verein Brandenburg 21 gebeten, dem Verein Dorfbewegung zu ermÃķglichen, im Programm des Tages der DÃķrfer 2015 eine eigene Arbeitsgruppe dafÞr inhaltlich gestalten zu kÃķnnen. Um gewissermaÃen die fÞr ein Parlament der DÃķrfer typische Begegnung von Politikern und Dorfakteuren âauf AugenhÃķheâ zu erproben, wurde vereinbart, dass alle teilnehmenden Politiker fÞr die Mitarbeit in dieser AG gewonnen werden sollten. Und so geschah es auch.

FÞr die zweite Etappe wurde wieder einmal der Ãkospeicher-Verein Wulkow als Partner gewonnen, um dessen Vitaregiotag 2016 fÞr den Erfahrungsaustausch Þber Dorfzentren zu nutzen. Zu den Þberraschenden Ergebnissen einer internationalen Untersuchung zur dÃķrflichen Infrastruktur (in Vorbereitung des 3. ERP 2017) hatte gezÃĪhlt, dass fÞr die Lebendigkeit eines Dorfes nicht nur die Kita Rang eins der Wichtigkeit einnimmt, sondern das Dorfzentrum gleichermaÃen hoch rangiert. Neben diesem Thema diskutierte eine weitere Arbeitsgruppe die Idee eines âParlaments der DÃķrferâ, um diese Vorhaben Ãķffentlich zu machen.

LINK: Beschluss (Entwurf) der Mitgliederversammlung zur Vorbereitung des ersten Brandenburger Parlaments der DÃķrfer

In der dritten Etappe sollte 2017 das erste Brandenburger Parlament der DÃķrfer tagen. Daraus wurde jedoch nichts, weil â obwohl inzwischen die Empfehlung der Enquetekommission zu dessen FÃķrderung bekannt war â der Verein mehrheitlich meinte, dass die KrÃĪfte dazu noch nicht ausreichten, zumal noch kein umfassendes Konzept vorlag und zudem die gesteckten Ziele der Gewinnung von DÃķrfern nicht erreicht worden waren. 2017 wurde dem Vorstand mein Beschlussentwurf mit einem ausfÞhrlichen Konzept vorgelegt. Ein erstes Parlament der DÃķrfer wurde fÞr 2022 â als eintÃĪgige Veranstaltung â geplant.

Meines Erachtens wird es fÞr die Zukunft wichtig sein, sich Þber den Unterschied des Parlaments der DÃķrfer zum Tag der DÃķrfer klar zu werden.

- Analog den Erfahrungen der europÃĪischen Dorfbewegungen, die zweijÃĪhrlich LÃĪndliche Parlamente (schwedisches Modell) veranstalten, sollte das Parlament der DÃķrfer mehrtÃĪgig stattfinden. Das ist nicht nur eine organisatorische Frage, sondern hat primÃĪr etwas mit dem Ziel zu tun: Erstens mit der MÃķglichkeit vielfÃĪltiger Methoden der Begegnung und der Aneignung von Wissen und Erfahrungen. Zweitens mit der IntensitÃĪt der Begegnungen von Dorfakteuren mit Politikern usw. Diese IntensitÃĪt (Vertrauensbildung) wird vor allem durch gemeinsame Erlebnisse (Exkursionen, gesellige Abendveranstaltungen, PausengesprÃĪche Die Brandenburger Delegation zum schwedischen LÃĪndlichen Parlament lernte Þberrascht kennen, dass das Programm mehrmals bis zu 2 Stunden fÞr âminglingâ (sich unterhalten, Zeit fÞr GesprÃĪche) vorsah. Kra.) erreicht. Drittens wird durch das inhaltliche und zeitliche Zusammenspiel mit dem zweijÃĪhrlichen EuropÃĪischen LÃĪndlichen Parlament kÞnftig der Inhalt von Parlamenten der DÃķrfer noch mehr internationalen Charakter tragen.

- Warum die Benennung Parlament der âDÃķrferâ statt âLÃĪndlichesâ Parlament? Diese Umbenennung wurde von mir schon sehr frÞhzeitig erwogen und vorgeschlagen. Es ging dabei vor allem um die Fragen: Wer sind die Subjekte, die Akteure, deren Stimme dieses Parlament sein kann? Und: Wer sind die Subjekte, die dieses Parlament hauptsÃĪchlich verkÃķrpern? Alle Subjekte im lÃĪndlichen Raum? Die (diffuse) âLandbevÃķlkerungâ? Auch unter den Organisatoren des EuropÃĪischen LÃĪndlichen Parlaments gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen. Jedoch hat sich in der Praxis immer deutlicher abgezeichnet, dass die hauptsÃĪchlichen Akteure an der Basis die Dorfgemeinschaften bzw. ihre Akteure sind, die an den Parlamenten teilnehmen, ihre Inhalte bestimmen, diese spannende neue Art der aktiven Begegnung mit Politikern (Vertrauensbildung, Kooperation, offene Kritik, usw.). Insofern kann man, selbst unter Beachtung der Kritik, dass doch die LandstÃĪdte auch wichtige Subjekte sind, davon ausgehen, dass dieses Geschehen, die Problemlagen und Interessen und diese VerhÃĪltnisse hauptsÃĪchlich durch die DÃķrfer, die Dorfgemeinschaften geprÃĪgt werden. Die estlÃĪndische Dorfbewegung hat wohl aus dem GespÞr dieses begrifflichen Unterschieds einen Kompromiss gefunden und es heiÃt bei ihnen: LÃĪndliches Parlament der DÃķrfer (Rural Parliament of Villages). Allein schon die Tatsache, dass dieses zivilgesellschaftliche Parlament eine Funktion (ein HÃķhepunkt) der jeweiligen Dorfbewegung ist, bewog mich zu dem Vorschlag, es fÞr die Brandenburger Dorfbewegung Parlament der DÃķrfer zu nennen.

- Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, dass das Parlament der DÃķrfer, weil es nun die Beachtung des Staates genieÃt, nicht an die Stelle der Dorfbewegung tritt. Neben der Organisierung der Parlamente der DÃķrfer bleibt die Hauptaufgabe die Gewinnung der Dorfgemeinschaften und ihre BefÃĪhigung zur Selbstorganisation mittels der regionalen Netze, die keine Zersplitterung der Brandenburger Dorfbewegung in regionale Dorfbewegungen sein sollte. Die StÃĪrke der Dorfbewegung liegt in der Lebendigkeit ihrer DÃķrfer.

Beschlussentwurf:

Konzept fÞr 1. Parlament der DÃķrfer Der Entwurf wurde von mir ausgearbeitet und von A.Bergmann als Vorstandsmitglied mit unterzeichnet und dem Vorstand eingereicht, weil

ich nicht mehr dem Vorstand angehÃķrte. Kra