5) ERP - Das Europ├żische L├żndliche Parlament

European Rural Parliament (ERP)

Was ist das ŌĆ×Europ├żische L├żndliches Parlament"?

Das Europ├żische L├żndliche Parlament ist ein zivilgesellschaftliches Ereignis. Es hat keine gesetzgebende Gewalt wie ein traditionelles staatliches Parlament, sondern ist im urspr├╝nglichen Wortsinn eine Form, in der ŌĆ×Gespr├żche" gef├╝hrt werden: eine Begegnung von Akteuren im l├żndlichen Raum, insbesondere aus D├Črfern, mit politischen Entscheidungstr├żgern, die auf Augenh├Čhe miteinander diskutieren. Es ist in erster Linie eine Form, der Landbev├Člkerung eine gemeinsame ŌĆ×Stimme" zu verleihen, mit der sie ihre Interessen artikulieren und ihre Erwartungen, Forderungen und W├╝nsche gegen├╝ber der Politik vertreten k├Čnnen.

ŌĆ×L├żndliche Parlamente" sind zuerst in Schweden entstanden. Die schwedische Dorfbewegung, in den 1980er Jahren entstanden, hat die Tradition entwickelt, dass sich alle zwei Jahre Vertreter aus D├Črfern des ganzen Landes zu einer mehrt├żgigen, landesweiten Begegnung treffen, um Erfahrungen auszutauschen, gute Beispiele der Dorfentwicklung auszustellen, zu feiern und aus dem Bewusstsein ihrer gemeinsamen St├żrke Kraft zu sch├Čpfen.

Dorfbewegungen sind von D├Črfern bzw. Dorfgemeinschaften getragene zivilgesellschaftliche Bewegungen. Zur schwedischen Dorfbewegung geh├Čren ca.5.000 Dorfaktionsgruppen bzw. Dorfvereine, in denen die Akteure des jeweiligen Dorfes gemeinsam f├╝r ihr Dorf wirken. Dorfbewegungen haben haupts├żchlich zwei Funktionen. Sie dienen einerseits der Vernetzung der D├Črfer, dem Erfahrungsaustausch dar├╝ber, wie Dorfgemeinschaften ihre eigenen Kr├żfte mobilisieren k├Čnnen, um die d├Črflichen Lebensverh├żltnisse zu verbessern; andererseits sind sie eine Art Interessenvertretung der D├Črfer. Dem Letzteren dienen vor allem die L├żndlichen Parlamente. Als neue Erscheinung hat sich dabei entwickelt, dass Politiker aller Ebenen, die mit dem l├żndlichen Raum zu tun haben, daran teilnehmen; aber nicht, wie oft ├╝blich, um Reden zu halten bzw. kurze Statements abzugeben und dann zu verschwinden, sondern meist nehmen z. B. auch Minister die ganze Zeit an allen Veranstaltungen teil. Daraus hat sich eine neue Kultur des politischen Dialogs entwickelt, in der Dorfakteure und politische Entscheidungstr├żger sich als gleichberechtigte Partner sowohl kritisch auseinandersetzen als auch nach gemeinsamen L├Čsungen neuer Probleme suchen. In der Regel werden Empfehlungen und Vorschl├żge beschlossen, die den Politikern mit auf den Weg gegeben und wor├╝ber nach zwei Jahren beim n├żchsten L├żndlichen Parlament Rechenschaft erwartet wird.

Europaweite Stimme der D├Črfer

Die Vereinigung der Dorfbewegungen in Europa ERCA (EUROPEAN RURAL COMMUNITY ALLIANCE) hat 2012 in Auswertung der Erfahrungen der nationalen L├żndlichen Parlamente beschlossen, in ├żhnlicher Weise auf europ├żischer Ebene ein Europ├żisches L├żndliches Parlament ins Leben zu rufen. Analog den nationalen L├żndlichen Parlamenten soll es einerseits europaweit den Erfahrungsaustausch ├╝ber Dorfentwicklung f├Črdern, wozu auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Dorfbewegungen geh├Črt, die es inzwischen in 26 europ├żischen L├żndern gibt. Andererseits soll es europaweit zu einer ŌĆ×Stimme der Dorfbev├Člkerung" werden, um die Interessen und Anspr├╝che der D├Črfer auf der europ├żischen Ebene zu artikulieren.

Ein ŌĆ×Europ├żischesŌĆ£ L├żndliches Parlament (ERP) hat also eine ├żhnliche Funktion wie ein ŌĆ×NationalesŌĆ£ L├żndliches Parlament: Es ist eine Begegnung von Dorfakteuren und Repr├żsentanten von Dorfbewegungen mit Politikern aller Ebenen, einschlie├¤lich der europ├żischen, auf Augenh├Čhe. Die schwedische Dorfbewegung hatte mittels ihrer L├żndlichen Parlamente jahrelang ansatzweise die Rolle eines ERP vorweggenommen, indem sie in internationalen Seminaren solche Begegnungen von Politikern und Dorfakteuren in der europ├żischen Dimension, einschlie├¤lich des Erfahrungsaustausches zwischen Dorfbewegungen, vorweggenommen. Bereits auf dem Schwedischen L├żndlichen Parlament in Sunne wurde ├╝ber die Gr├╝ndung eines ERP beraten und diese Diskussion jahrelang weitergef├╝hrt. Meine Initiative, 2012 den Entwurf einer Konzeption und eines Beschlusses f├╝r den Vorstand von ERCA vorzubereiten, war nicht mehr als das Aufgreifen dieser Idee und schon weit reichenden Vorstellungen ├╝ber ein ERP; sie gab den Ansto├¤ zu einem Beschluss des Vorstandes, der vom n├żchsten Schwedischen L├żndlichen Parlament aufgegriffen und umgesetzt wurde, sodass schon ein Jahr sp├żter 2013 das erste ERP stattfinden konnte.

Die urspr├╝ngliche Idee, wonach das ERP eine Funktion der europ├żischen Dorfbewegung sein sollte, zumal die Initiative dazu von ERCA ausging, wurde sp├żter etwas revidiert und vielfach diskutiert, zumal neben ERCA zwei weitere europ├żische Netzwerke als B├╝ndnispartner der Gestaltung des ERP angetreten waren, das Netzwerk PREPARE als pan-europ├żisches Netzwerk f├╝r den l├żndlichen Raum, und ELARD, als Netzwerk der LEADER-Regionen. Insofern verst├żrkte sich der Trend, das ERP als Interessenvertretung des L├żndlichen Raumes und der ganzen Landbev├Člkerung zu betrachten. Tendenziell wird jedoch der Bezug zu den D├Črfern und der Dorfbewegung der Kern der Wechselbeziehungen zum ERP bleiben

Datei_14._ Auszug Beschluss ERCA z. ERP - ACHTUNG; IN DER DATEI WAR NICHTS DRIN

Analog den nationalen L├żndlichen Parlamenten war das ERP auch eine Begegnung von Dorfakteuren und Dorfbewegungsakteuren mit Entscheidungstr├żgern aller Ebenen auf Augenh├Čhe , wobei das Neue hierbei die europ├żische Dimension war, die solche Ann├żherungen komplizierter machte.

Dennoch war auch hier eine Atmosph├żre der Offenheit und eine Art Aufbruchstimmung entstanden, die sicherlich zu dem Wertvollsten geh├Črten, dass die Delegierten nach Hause mitnehmen konnten.

Das kann auch in der am Schluss einstimmig beschlossenen Erkl├żrung zu Ausdruck, die das gemeinsame Interesse an der Zukunft der D├Črfer und l├żndlichen Regionen zum Ausdruck brachte und mit der Losung endete:

Ganz Europa soll leben !

Allein schon dieses europaweite Bekenntnis zur Zukunft des Dorfes und der l├żndlichen Regionen zeigt die politische Bedeutung und Tragweite eines solchen zivilgesellschaftlichen Europ├żischen L├żndlichen Parlaments.

Diese Losung leitet sich von dem programmatischen Namen der schwedischen Dorfbewegung ŌĆ×Ganz Schweden soll leben!ŌĆ£ ab, was hier die Bedeutung hat, dass nicht nur die St├żdte und dicht besiedelten Regionen, sondern auch die D├Črfer und peripheren R├żume leben sollen, eine sichere Zukunft haben sollen. (Kra)

Das zweite ERP 2015

Das ERP als Stimme der D├Črfer und der Landbev├Člkerung

Diese Rolle des ERP als Interessenvertretung der D├Črfer und der Landbev├Člkerung wurde mit der Vorbereitung des 2. ERP noch deutlicher. Es wurde klarer, dass es zwischen diesem europaweiten Prozess und den nationalen Dorfbewegungen einen engen Zusammenhang gibt. Einerseits wird die nationale Rolle der Dorfbewegungen und ihrer nationalen L├żndlichen Parlamente durch das ERP auf die europ├żische Ebene gehoben und dort fortgesetzt. Andererseits sind die D├Črfer, ihre regionalen und nationalen Dorfbewegungen und l├żndlichen Parlamente selbst die Akteure dieses europaweiten Handelns und das hat eine starke R├╝ckwirkung auf diese Akteure. Wir haben das in Brandenburg mit seiner ersten regionalen deutschen Dorfbewegung besonders deutlich zu sp├╝ren bekommen. Nicht nur, dass wir in den langen Vorbereitungsjahren von der Solidarit├żt und den reichen Erfahrungen der anderen Bewegungen ma├¤geblich profitierten; dadurch, dass der Beginn des ERP-Prozesses (2013 erstes ERP) fast zeitgleich mit der eigentlichen Gr├╝ndung der Brandenburger Dorfbewegung (2014 Gr├╝ndung des Vereins Dorfbewegung Brandenburg) verlief, wurde der ERP-Prozess quasi zu einem der Geburtshelfer dieser Bewegung und bewirkte ganz unmittelbar dessen St├żrkung und politischen Anerkennung.So bewirkte die Teilnahme vieler Brandenburger Dorfakteure an der europaweiten Befragung der Probleme und Stimmungen der Dorfbewohner, dass deren Auswertung Einsichten vermittelte in Gemeinsamkeiten und Besonderheiten und somit das Bewusstsein der gemeinsamen St├żrke und der eigenen Potenziale. Dadurch, dass wir schon auf dem ersten ERP in der Lage waren, den von vielen Dorfgemeinschaften beklagten Verlust der lokalen Selbstbestimmung, indem sie durch kommunale Gebietsreformen von selbstst├żndigen Gemeinden zu sogenannten Ortsteilen gr├Č├¤eren Gemeinden geworden waren, trafen wir ein Problem, das in vielen L├żndern akut war und dadurch das Interesse einer ganzen Gruppe von Teilnehmern weckte, dieses Problem gemeinsam zu bearbeiten. Das erm├Čglichte uns auf dem dritten ERP, in das zu beschlie├¤enden Manifest einen Vorschlag einzubringen, der dazu f├╝hrte, dass da ganze ERP die Regierungen aufforderte, das Selbstbestimmungsrecht der Dorfgemeinschaften zu achten. Dies erm├Čglichte uns, den Dorfbewohnern zu zeigen, wie durch die Dorfbewegung und das ERP ihre Probleme zu europaweiten politischen Forderungen f├╝hrten. Und nicht zuletzt erm├Čglichten uns solche internationalen Erfahrungen und Ergebnisse, durch deren Pr├żsentation vor einer Enquetekommission des Brandenburger Landtages die politische Akzeptanz der Dorfbewegung zu erreichen sowie eine Empfehlung an die Landesregierung, politisch und finanziell ein Parlament der D├Črfer zu unterst├╝tzen. Das wiederum f├Črderte die Einsicht weiterer Dorfgemeinschaften, sich der Dorfbewegung anzuschlie├¤en. All das machte deutlich, wie unverzichtbar f├╝r eine entstehende Dorfbewegung die internationale Kooperation ist.

Die internationale ERP-Koordinierungsgruppe hat inzwischen ein Aktionsprogramm f├╝r 2016 und 2017 entworfen, dessen Themen aus dem Europ├żischen L├żndlichen Manifest abgeleitet wurden. Darin werden 2 Themengruppen und thematische Projekte vorgeschlagen. Ihre Bearbeitung dient der Vorbereitung des 3. ERP, das 2017 stattfinden und 250 bis 300 Teilnehmer m├Čglichst aus allen 47 im Europarat vertretenen Staaten haben soll. Die erste Gruppe enth├żlt 9 Themen, die auf europ├żischer Ebene unter Beteiligung aller interessierten nationalen bzw. regionalen Partner bearbeitet werden sollen:

- ├£berblick ├╝ber den Zustand der l├żndlichen Gebiete

- Vorbereitungen f├╝r ein Europ├żisches Landjugendparlament

- Fl├╝chtlinge und l├żndliche Gebiete

- LEADER und CLLD

- Kleinst- und Familienfarmen

- Kleine St├żdte

- Klimawandel und nat├╝rliche Ressourcen

- Westbalkan und S├╝dosteuropa 9: Internationaler Austausch

Die zweite Gruppe umfasst 11 Themen, die auf nationaler Ebene bzw. von jeweils einigen nationalen oder regionalen Partner bearbeitet werden sollen, f├╝r die das jeweilige Thema relevant ist.

- Die Spirale des Niedergans umkehren

- Unterst├╝tzung f├╝r Jugend

- Armut und Ausgrenzung

- L├żndliche Dienstleistungen und Infrastruktur.

- Lokale und kleinregionale Ûkonomie

- Stadt-Land-Kooperation

- F├╝hrung in der l├żndlichen Entwicklung

- Zivilgesellschaftliche Netzwerke

- Partnerschaft zwischen Zivilgesellschaft und Regierungen

- Forderungen an Regierungen, im Geist einer vertrauensvollen und offenherzigen Partnerschaft mit den Dorfgemeinschaften umzugehen, ihr Recht auf Selbstbestimmung anzuerkennen und ein f├Črderliches Klima zu gew├żhrleisten.

Das europ├żische l├żndliche Manifest hat einige Vorschl├żge der Brandenburger D├Črfer aufgegriffen, wodurch sich weitere D├Črfer der Brandenburger Dorfbewegung anschlossen. In diesem Infobrief des Vereins der Dorfbewegung Brandenburg ist nachzulesen, welchen Beitrag die Brandenburger D├Črfer zum Europ├żischen l├żndlichen Manifest leisteten.

Das dritte Europ├żische L├żndliche Parlament 2017 in Venhorst / Niederlande

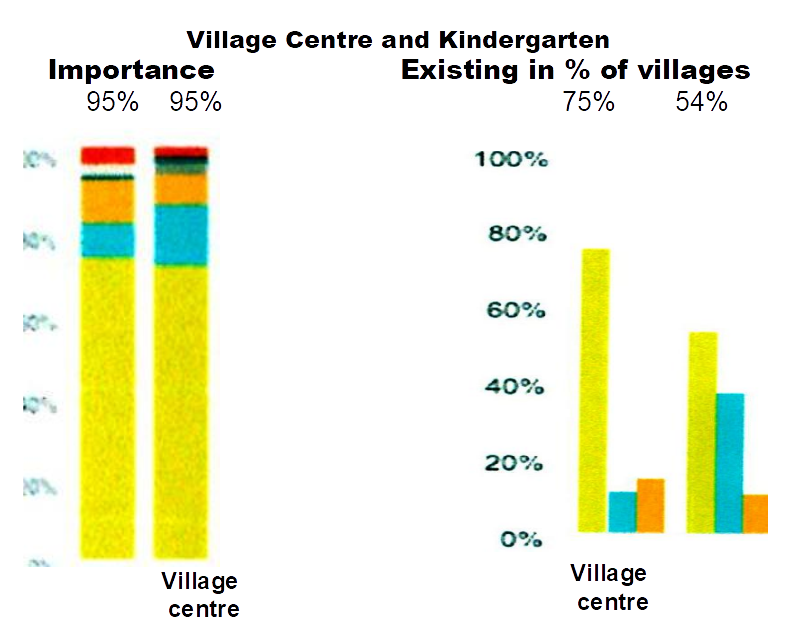

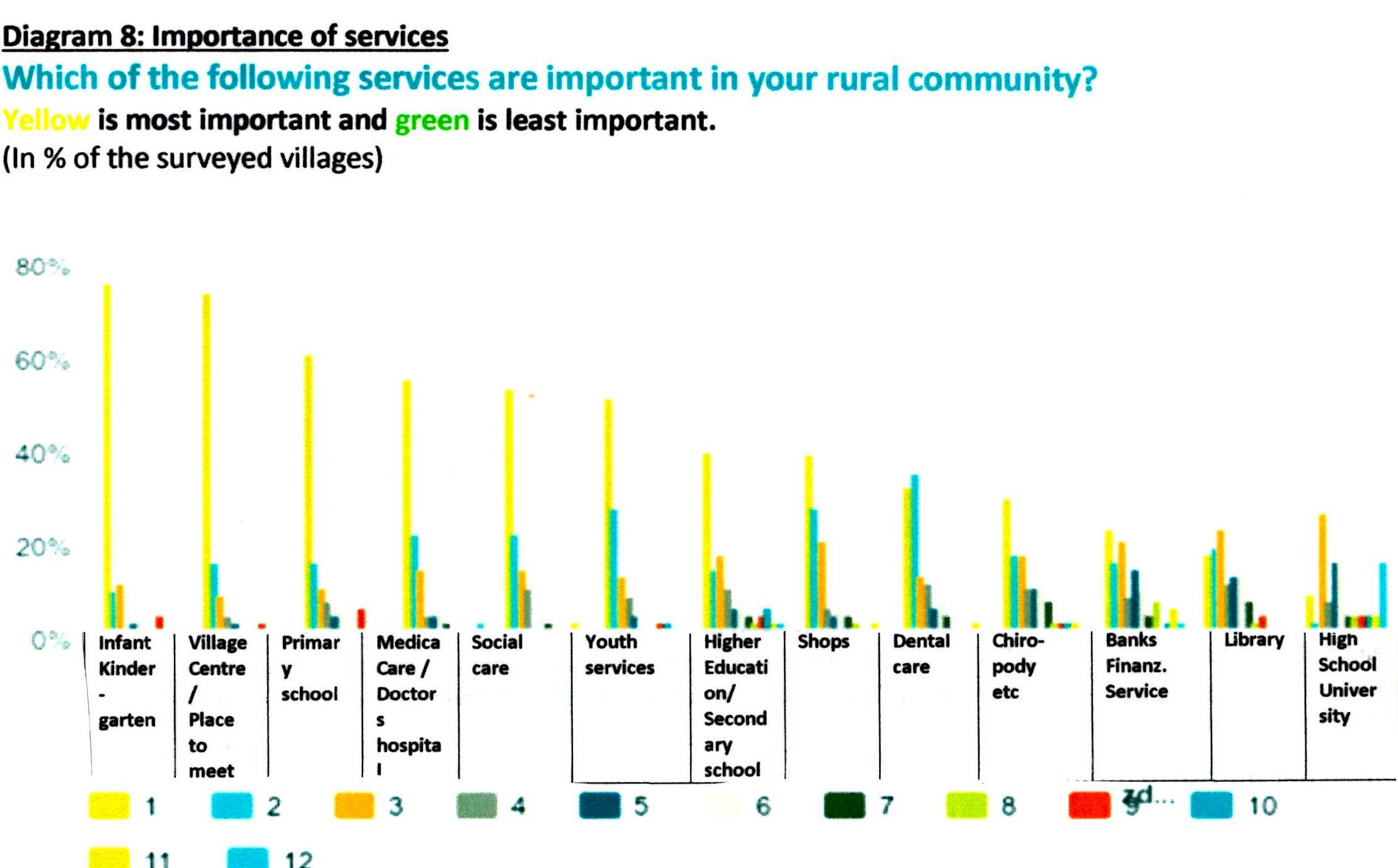

Gem├ż├¤ der Orientierung des zweiten ERP wurden in Vorbereitung des dritten ERP arbeitsteilig Themengruppen aus dem beschlossenen L├żndlichen Manifest in vergleichenden Forschungen weiter untersucht und die Ergebnisse fanden Eingang in die ├£berarbeitung des Manifestes. Dorfbewegung Brandenburg beteiligte sich an der Vergleichsuntersuchung zum Thema l├żndliche Infrastruktur. Neben den erwarteten Ergebnissen hinsichtlich der Differenzierung zwischen L├żndern und Dorftypen sowie der Bedeutung von Kinderbetreuungsst├żtten und Grundschulen f├╝r die Attraktivit├żt (Zuzugsfreundlichkeit) von D├Črfern.Hingegen war ein erstaunliches Ergebnis, dass neben der Kita ein Dorfzentrum sowohl hinsichtlich des Vorhandenseins als auch des Fehlens ebenfalls an erster Stelle der Gewichtung rangierte. Eine Untersuchung, die von einer Enquetekommission des Brandenburger Landtages organisiert wurde, kam zu demselben Resultat. Das erlaubte die Interpretation, dass neben der bekanntlich ausgepr├żgten Gemeinschaftlichkeit in den Dorfgemeinschaften ein erneutes Erstarken des Gemeinschaftsbed├╝rfnisses als soziales Potenzial dem j├╝ngst durch kommunale Gebietsreform entstandenen Verlust lokaler Selbstbestimmung entgegenwirkte.

Dorfzentren wurden daher zum Gegenstand einer Kooperationsveranstaltung der Dorfbewegung mit dem Vitaregiotag 2016 des ├¢kospeichervereins des Dorfes Wulkow. Dabei wurden Beispiele demonstriert, in denen solche Zentren mit staatlichen oder kommunalen F├Črdermitteln entstanden und solche, die allein aus dorfeigenen Kr├żften und Mitteln durch die Dorfgemeinschaft geschaffen wurden und funktionierten. Es zeigte sich auch, dass es in manchen D├Črfern ├╝berhaupt erst einmal einen Raum als Treffpunkt zu schaffen, sei es die Wiederbelebung einer Dorfgastst├żtte oder die Mehrfachnutzung eines Kirchengeb├żudes.

|

Jedenfalls wurde an diesem Beispiel erneut deutlich, wie von einem Europ├żischen L├żndlichen Parlament Impulse f├╝r Dorfbewegungen ausgehen k├Čnnen. Das dritte ERP 2017 in Venhorst baute das L├żndliche Manifest, das vom zweiten ERP beschlossen worden war, weiter aus und verabschiedete eine ŌĆ×Deklaration von VenhorstŌĆ£ |